61

栗原精機

61

栗原精機

1968年に創業した初代から数えて現在3代目。栗原精機は、30代半ばの社長が率いる18名、埼玉県川口市の会社です。扱うのは工業用の金属部品で、医療用や光学機器類、また、自動車の模型といった、精緻な加工が求められる製品です。それに加えて近年は、外部パートナーとの連携によるオリジナル商品の開発にも積極的に携わるように。直接生活者の手に届く製品を送り出すことが、業界のみならず個人にも栗原精機の名が知られるきっかけとなりました。社内メンバーの多様性が、急上昇中の会社でもあります。

キラリと光る会社第61回は、栗原精機 代表の栗原匠さんにお話をお聞きしました。

—御社で作られている製品は、小さなパーツにいたるまで、見た目が美しいですね。

栗原さん:精密な作りの加工部品が多いので、そう感じられるのかもしれません。うちは切削(せっさく)加工の工場です。同じような金属の加工部品でも、溶かした金属を型に流し込んでから固める鋳造(ちゅうぞう)によるものとは違って、わかりやすく言えば彫刻に近い作り方をします。金属の塊を削って作るんですね。

—切削加工の工場自体は、全国にたくさんありますよね。

栗原さん:すごくたくさんあります。うちは特に、医療や光学機器といった産業用、それにラジコンカーのようなホビー分野に使われる小さな精密部品を多く扱ってきました。

—半世紀以上続く会社ですが、なにが競争力になったのでしょうか。

栗原さん:いくつかあると思います。技術力はもちろんですが、作れば売れた高度経済成長期を終えてからは、価格では海外に敵わず、キャパでは大工場に敵わずで、別のところで戦えなければ生き残れませんでした。図面にあるまま作る仕事より、相手が、どう形にすべきか困っている特殊なものづくりの相談に乗り、小ロットでも引き受けるなどしてきました。特にホビー分野がそうですが、見た目や手触りまでこだわりが必要な製品も積極的に。その結果、中小やベンチャーとの取引の割合が高いんです。なるだけ一社依存を避けるようにしてきたのも理由のひとつです。

—先代のころから。

栗原さん:そうですね。先代もそうでしたし、先々代の、祖父のころから、相手の困りごとに対して役に立とうという精神はずっとありました。あと、コンピューターの導入も、よそよりかなり早かった。職人技も大事にしながら、手仕事のみに頼るのではなくあたらしい技術に目を向けたんですね。その辺りの先見の明には感謝しています。

—そうでしたか。あたらしい技術への抵抗が根強い場合もありますもんね。

栗原さん:そうなんですよ。父はまた、発信に力を入れてきた人でもあって、2010年代の初めのころから、他社に先んじてネットを駆使してそれを行って、コミュニティづくりまでやってきました。うちのような町工場としてはすごく珍しかった。

—そうですよね。我々は前職では大企業とばかり仕事をしていたのですが、思い返すとそのころは、ちょっと前まで「うちはBtoBなので」と消極的だった企業も、発信に力を入れてきたころだったはず。大手でそれでしたから。

栗原さん:中小の製造業の間では、やろうとしていることを話しても通じないくらいだったと思います(笑)。

—そのころ栗原さんは、まだ20代前半ですね。

栗原さん:大学を出て、日本の革靴メーカーの「リーガル」に就職したころですかね。

—まったくの、異業種ですね。

栗原さん:はい。僕は子どものころから洋服が大好きで、一度アパレルの世界に行ってみたかったんです。2019年に29歳で栗原精機に入社するまで7年間、靴を売ったり、商品開発したりを経験しました。

—でもやはり、家業を継ごうと?

栗原さん:いつかは継ぐものだと、当たり前に思ってましたので。いまは結婚して別の場所に自宅を構えていますけど、ずっとここの3階に住んでたんですよ。うちの工場は24時間稼働しているので、機械の音とか、匂いの中で育ちましたから。

—アパレルに未練はありませんでしたか。

栗原さん:リーガルでの仕事も楽しかったですよ。ただ、自分の中である程度やり切ったというか、区切りがついて。

—栗原精機では、まず何から始めたのでしょう。

栗原さん:現場ですね。ゼロからある程度一通りできるようになるまで3年間。その先経営に携わるにしても、ものづくりの現場を知っておきたいという思いがありました。あとは、広報的なところですね。父が早くに発信に着手して、とお伝えしましたけど、実は本人がそういうことをすごく好んでやっていたかというとそうではなくて。

—会社としてやるべきだと思ってやっていらした。

栗原さん:そうなんですよ。実際にメリットがありましたしね。

—それはよかった。息子さんがしっかり引き継いでくれて、安心したでしょうね。栗原さんは社長を継がれたのも33歳と早いですよね。覚悟はできていた。

栗原さん:覚悟は、そうですね。半分は使命感でしょうか。でも「継いでくれ」とは、親からは一度も言われたことがなかったんですよ。

—たくさんの後継ぎの方とお会いしてきましたが、これについては、言われ続けるか一切言われないかのどちらかのようですよね。でもお名前の「匠(たくみ)」さんには、製造業の後継ぎらしき思いが込められているような。

栗原さん:ですよね(笑)。名前についても言われたことはないのですけど、絶対そうだと思います。

—あはは!

栗原さん:祖父が亡くなる数ヶ月前、飲みに誘われたんです。祖父と二人で飲んだことなんてなかったのに。僕が27歳のときです。そのとき、「ものづくりでなくても、どんな会社でもいいから、ここを残してほしい」って言われたんです。肺がんだったんですよね。祖父自身も家族もそのことは知らなくて、でも本人は、先が長くないことを察していたんじゃないかと思います。

—託されたんですね。

栗原さん:それもあって、使命感がありました。栗原精機に入るときも入ってからも、そういう意味での覚悟はあったんですよ、ただ、何をモチベーションにやっていいかがわかりませんでした。アパレルとは違って、自分の好きな世界とは言えませんでしたし、得意なことを活かすにしても、どこにどう活かすべきかもわからなかったので。

—なるほど、それは納得です。

栗原さん:入社後は、現場で実際のものづくりを学びながら、生産管理とかスケジュール周りを体系的に整えることに着手しました。これがまぁ、回るようになるまでが不評で……。

—あぁ、なんとなく、想像がつくような(笑)。

栗原さん:きっとあるあるですよね。でも、僕には課題が見えてましたし、結局、やるようになって改善されたんですね。

—おお。

栗原さん:見えた課題はそれだけではなかったので、やりながら、現場の声を拾い上げて、要望として役員に上げていく役割も担いました。縦にも横にも、コミュニケーションが足りてなかったんです。でも僕はといえば、創業家出身というだけの、社歴も浅い、言ってみればよくわかっていない若造ですから、なめられまくってましたね。「なにがエラそうに要望だ」って思われてたと思いますよ(笑)。

—あぁ、それもなんとなく、様子がわかる気がします。町工場に起こりがちな。

栗原さん:ほんとそれです。コミュニケーション不足については、これも特に製造業の現場では珍しくないことでしょうが、以前は、社員同士の会話自体、そもそもダメなことだとされていました。

—文字通り「無駄話」ですか。それはいまはOKなんですか。

栗原さん:はい。雑談OKです。

—栗原さんが、変えたんですね。

栗原さん:だってその方が働く環境としていいですよね。コミュニケーション以外にも、入社してから社内を見回して、潤滑油的なポジションの人がいないと感じたので、自分がそれになろうと思いました。

—板挟みポジションは大変じゃなかったですか。

栗原さん:そうなんですけど、リーガルでは店舗で接客してたんで、いろんなお客さんを経験してるじゃないですか。それを思えば、個々の要望でも不満でも聞くのは、僕にとってはそこまで大変なことでもないんですよ。

—そうかぁ。やっぱり接客とか営業って、対人スキルが鍛えられますよね!将来どんな仕事をするにせよ、学生時代のバイトでもなんでも、一度は経験するのがオススメだって、いつも思います。

栗原さん:僕もそう思います!万人に役立つスキルですよね。僕も、そうやって社内での役割を見つけていったのと同時に、社外の仲間と連携しながらものづくりをしていくことに、モチベーションを見出すようになりました。

—モチベーションの置きどころに迷っていた時期を経て。

栗原さん:はい。僕は何か一つのことにハマって突き詰めるタイプではないと自覚していて、でも、そういう、突き詰めたい人たちの思いを形にする手助けならできる。うちには形にするための技術も環境もありますから、できるだけ叶えてあげたい。うち一社だけでできないことも、横のつながりがあれば実現の可能性が上がります。人脈も一種のスキルだと思いますし、ハブになれればいいなと。

—そういうのをつくっていくのも、つなげていくのも、コミュニケーションですもんね。

栗原さん:本当にそうで、僕の力が活かせるのはそこかなと。コミュニティという父がつくってくれた土壌があるので、うちでできないことがあっても、別の素材や方法でやってくれそうなところが100くらいスタンバイしている感じです。形にするために、あとは僕が動けばいい。

—先代がつくった土壌を、栗原さんが耕して、実らせる!

栗原さん:それをもっとしていきたいです。とはいえ、請負の仕事を手放してしまえる状況にあるわけではないので、そっちの営業も僕の役目だと思って力を入れています。

—そちらも新規開拓ですか。

栗原さん:はい。下請けのむずかしいところで、安定しないんですよね。大口でも急になくなることもあります。数字を揃えられるよう、これまで未開拓だった業界に当たったりして、なんとかがんばってきました。

—自社ブランドと並行して、お忙しいですね。

栗原さん:自社ブランドについては、さっきの話に戻りますけど、社外のコラボ先と一緒にやったりして。コロナ禍ではキャンプブランドが躍進しました。

—そうだ、キャンプが流行りましたもんね。

栗原さん:はい。キャンパーの間で知られた38exploreさんとのコラボだったので、幸運でした。コロナではうちの工場も空きが多くなっていたので、やりやすくもありました。こういう仕事においては、会社のPRになるという側面での効果が大きいんです。下請けの仕事ではほとんどの場合、製造元であるうちの名前は出せないですからね。商品が出ていくことで栗原精機が知られるようになるのは、うちのような会社にとっては貴重な機会です。売り上げが業績を大きく左右するものでなくても、だからやりたい。

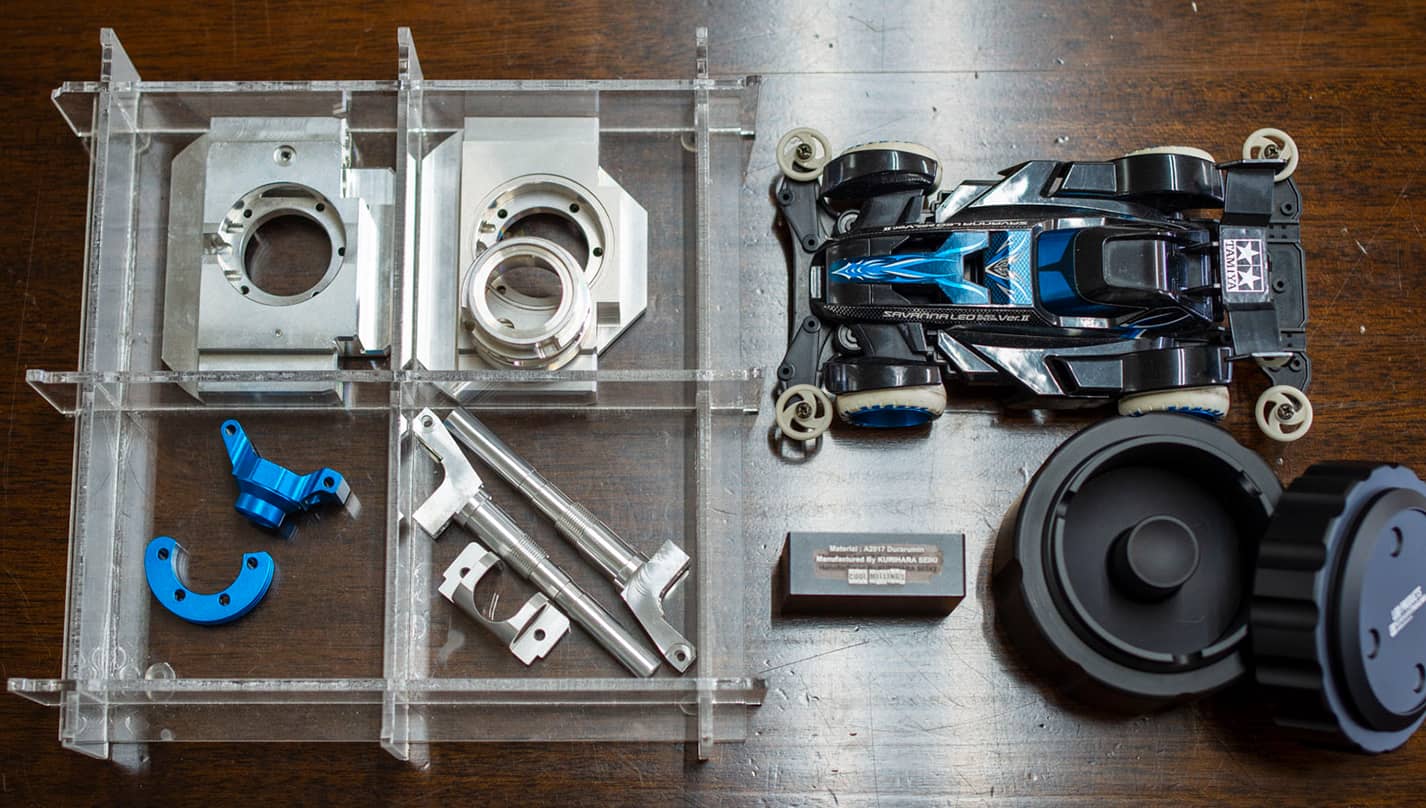

栗原精機の事業のうち、ホビー分野での代表的な取引先は、世界中にファンを持つTAMIYA(株式会社タミヤ)。栗原精機でラジコンカーの金属部品などを製造している。

—ものを売るより会社の名前を売る方がむずかしい場合も多いですもんね。会社が知られると、思わぬところで次につながったりするでしょうし。

栗原さん:そうなんです!「こういうの、どこで作ってくれるんだろう」ってなったときに社名を思い浮かべてもらえるところの勝ちじゃないですか。SNSとかで会社や商品が褒められていると社員も喜ぶし、採用も、そのせいかなんなのか(笑)、急に応募が増えたり。狙っていたことが起きました。

—それにやっぱり、楽しい、ですよね?

栗原さん:はい、最後はそこですね。楽しいです(笑)。

—これまで作った中で印象深いものは?

栗原さん:すごいニッチなというか、尖ったというか、思いは熱いけど、ものづくりを知らない個人の方からもときどき話があるんですよね。若い人が、これこれこんなカッコいい灰皿を作りたい!って、手描きの絵を持参されたことがありました。こだわりがすごいし、熱意に乗ってお受けしたものの、50個のみの生産で小売価格は25,300円ですよ。後日、それを購入したという方とお話しする機会があって、「こんなバカみたいなプロダクト、最高でしょ。買うしかないですよね」って言われました(笑)。

—なんか、お金とか便利とか機能とかから離れたものづくりと、売買のお話ですね(笑)。

栗原さん:そうなんですよ。それで、関わったみんなが、 おもしろいから発信したくなる。製造業のしんどいイメージを変えるのも僕にとってはひとつの目標なので、作りたい人の思いを形にすることはこれからもやっていきたいです。

—製造業のイメージの向上、ですか。

栗原さん:はい。そのために、賃金も上げていきたいし、あと、やっぱり洋服も好きなので、カッコよくて使いやすい作業着の開発もやってみたいです。

—栗原さん自身のモチベーションも、すっかり上がったんですね。

栗原さん:そうですね(笑)。従業員のみんなにも、ここでのものづくりを誇りに思ってもらえるようにしていきたいです。

アルミを削り出してつくられた灰皿。25,300円と聞いたときには驚いたものの、手に取るとなるほど、重量感があり、クラフトマンシップが手触りからも伝わってくる。三脚に取り付けられるのだそう。それにしてもいろんな意味で、よく商品化したなと(笑)。

家亀明義さん

&

井野理絵さん

&

サハスミットさん

(左から)家亀さんは1970年に17歳で入社し、30年間勤めた職人さん。その後も建築関係の仕事をしながら助っ人として出入りし、栗原社長に「カメさん」と呼ばれ慕われています。仕事においては「職人としての勘がすごい」そうです。ハキハキお話しになる井野さんは2015年入社で、製造から仕上げ、社長秘書的な仕事までオールマイティにこなし、「とても頼りになる」と栗原社長。インド出身のサハさんは、2024年の募集に応募の40名の中で「目立って優秀だった」と社長を驚かせた逸材。採用の二次試験の、ミニ四駆を組み立てる課題では、器用さも抜きん出ていたそう。4ヶ国語を操ります。

家亀さん:先々代から知ってる。社長のことはお腹の中にいるときから知ってる(笑)。継いでくれてよかったですよ。どこの職場もそうだったけど、前はここも、現場でおしゃべりでもしようものなら怒られてましたよ。自分も怒ってた。でもいまは、パートさんがぺちゃくちゃしゃべってるくらいが、活気があっていいと思うようになりましたね。自分の強み?酒が強いところくらいかな。仕事終わりの一杯はいいね。まずはビールかな。休みの日は、洗濯して、飲んでるね。

井野さん:栗原精機は個性的すぎる人たちの集まりですね。私はちょっと明るいくらいで普通ですけどね(笑)。仲良くやってますよ。入社当時は私語禁止でした。でも「やることやれば(おしゃべりしても)いい」と思ってました。根性で生きてるんで、強いんです。でも、いまはそのころより楽しくやれるようになりました。仕事は期日までに絶対終わらせたいタイプです。社長とは話しやすいですね。いつも助けてあげています。休みの日はだいたい韓国ドラマ観てます。

サハさん:5年前に日本に来て、最初は学校に通って日本語を勉強しました。栗原精機に入社してからまもなく半年です。みんなやさしくて明るい職場です。真面目な性格なので、工場ではいつも集中しています。いまはあまりむずかしい仕事を任されていないので、だんだんステップアップしていきたいです。休みの日は奥さんと過ごします。ゆっくり話したり日本食のレストランでデートしたり。社長を家に招待して、奥さんのビリヤニを振る舞ったこともあります。

ほかの中小の製造業と変わらず、採用は「うちにとっても悩みの種だったんですよ」と栗原さん。求人サイトに出稿はしたものの、「ちょっとしか費用をかけてないのに突如40名もの応募があって驚いた」2024年。多数の応募があった理由は判然としないものの、その際に入社したサハスミットさんのほか、栗原精機ではいま、複数の国籍の社員さんがとてもよく働いてくれており、栗原さんは若手の採用に自信を深めたそうです。社長は平成生まれ、家亀さんのような大ベテランや、井野さんのようにパワフルな女性も活躍中で、自社ブランドのラインナップには社員さんの提案から商品化されたものもあるそうで。活気ある会社の条件を揃えてきた栗原精機。事業承継で行き詰まる会社が多い中、「匠」と名付けた先代も、思いを託した先々代も、喜んでいらっしゃるのではないでしょうか。(2025年1月取材)