有限会社吉原木工所

山あいの集落、目の前には棚田が広がります。1958(昭和33)年、吉原木工所は、島根県浜田市三隅町のそんな地に先代が創業しました。地域の人に頼まれれば、木でできるものはなんでも引き受けたそうです。大水害により25年かけて揃えた機械もろとも壊滅的な被害を受けた経験を持つ吉原木工所。繊細な材で紋様を組む木工技術であり日本の伝統工芸である「組子」を始めたのは息子である現社長です。世界的な高級服飾ブランドの店舗に採用されるなどその組子で注目をあびながら、若手職人の育成に力を注いでいます。

キラリと光る会社第44回は、吉原木工所代表の吉原敬司さんにお話をお聞きしました。

両親の働く姿が、ものづくりの原点

—創業時から組子細工をやっていたわけではないのですね。

吉原さん:親父は中学を出て丁稚奉公で木工を学んで、主に新築住宅用の建具や家具などを作っていました。隣の集落の誰それちゃんがお嫁に行くからと、作った箪笥を竿で担いで、山道を歩いて納品するという具合の商売で、大きなものばかりではなく、木でありさえすればなんでも作ったり修理したりする地域の便利屋さんみたいな感じでした。

—先代は、組子はやらなかった。

吉原さん:組子は、僕が18歳のときに北陸に修行に出て学びました。そのとき親父は、「組子ってのは、わしもようやらん」と言ってました。やってみたかったと。木工の中でも花形だったんですね。やれる人がこの辺にはいないのでバリバリ稼げるから、「死ぬ気で学べ」と言われました。

—修行には非常に厳しいイメージがありますが、自発的に行かれたのですか。

吉原さん:両親が一生懸命働く姿を見て育って、同じ道を行きたいと思ってたんですよね。子どものころから継ぎたいと思ってました。1977年生まれで、昔ながらの厳しい修行を経験した最後の世代だと思います。6年余り、キツくもありましたけど、親方は愛情のある人だったし、いまは本当に、親方から授かったものの大きさを思う日々です。

—そうでしたか。継ぎたいと思って。

吉原さん:でも僕、四男なんですよ。上に兄が3人いるので、現実には社長になるのは無理だと思ってました。ところが兄たちも僕のように考えているに違いないというのは僕の思い込みで、本気で継ぐ意欲があったのは僕くらいだった(笑)。

—吉原さんにだけは、この仕事が魅力的に見えたんですかね。

吉原さん:どうなんですかね。ここでの両親の姿が僕のものづくりの原点であることは間違いないです。58水害(昭和58年に大きな被害を出した豪雨からの大水害)のときは、一瞬で工場が土砂に埋まって、親父が死んだと思った祖母がパニックになっていたのをはっきり覚えています。両親はそこから再起した。そういうのも相まってだと思います。いまはいい老後を送ってますよ。いい職人人生だなと憧れますね。裕福なわけでも贅沢な暮らしをしているわけではないけど、この辺りの友だちを誘ってごはんを食べに行ったり、時々旅行に行ったりしては、全部自分が払ったりもして、一緒に楽しむことを楽しむっていうのですかね。

手狭になった工場併設の社屋を増築した際、新設したというお部屋でインタビュー。改修費用の面でも「移転した方がいい」と言われた立地だったが、慣れ親しんだこの場所への思い入れが勝ったそう。

組子の技術を習得し、前途洋々のはずが・・・

—素敵ですね。吉原さんが北陸で組子を覚えて戻ってきたときは、喜ばれたでしょう。

吉原さん:はい、初めは周囲に自慢してましたね。でも売れなかったんですよ。それで次第に、「そんなんじゃなく売れるもん作れ」と言われるようになりました(笑)。

—バリバリ稼げるという話は?

吉原さん:戻ったのが2000年代の初め。時代ですよね、組子をあしらう障子のある和室自体が少なくなる一方でしたし、この辺で需要はありませんでした。

—せっかく学んだのに、それはショックですね…。

吉原さん:そうなんですよ。これを習ったら金持ちになると言われて修行に行ったのに、「なんかすごいもん作るけど、そんなんもう要らん」って。しまいには親父も「売れもせんもんせっせと作ってなにをしよんか」、ですよ(笑)。

—悲しい。

吉原さん:でもいまにしてみれば、すぐに売れなくてよかったんです。売れないから、いろいろ考えた。親父は、「時代は巡るから、いつかまた(組子の時代も)巡ってくる」って言ってたんですけどね、僕はただ待っているのが耐えられなくて、商品開発をして売り出すスタイルに徐々に変えていったんです。それまでは、家が新築されたときとかに声がかかる滅多にない機会を待つ一方だったので。

—スタイルを変えてからが良かったのですね。

吉原さん:東京の展示会に出展するなどして、少しずつ手応えを得てきました。それまで僕は、社会に出たといっても、親方のところと自分のところ、職人の狭い世界しか知らずに技術一辺倒で、お客さんの方を向いてなかったんですよね。だから何が売れるかもわからなかったんです。決して売れるとは思っていなかったものを欲しいと言われては驚いていました。

—2013年には、洋の間にも合う「リビング障子」で、グッドデザイン賞を受賞されています。

吉原さん:パリの展示会に出展したとき、偶然目にした絨毯の模様に閃いたんですよ。従来の組子は、道具の大きさが決まっていることもあって小さかったんです。その絨毯の、大きく大胆な模様に刺激されて、従来より大振りの組子を作ってみようと思いました。半年で作り上げて次の展示会に出したのがリビング障子だったんです。

—外にも出てみるものですね。

吉原さん:本当に。

—そこからいまに至るまで、吉原さんの組子は、以前は考えられなかったような広がりを見せたんですね。

吉原さん:全国のレクサスの店舗や、エルメス銀座店で採用されたり、スイスの高級時計メーカーからノベルティの依頼がきたり。それまでは無縁だった世界です。個人のお客さんについても、定期的に行う受注会がマーケティングの場になっていて、「(高額なので)こんなん買う人いるんだ!」って、びっくりするやら感心するやら、希望になっています。組子が全然売れなかった時期、たまの注文があまりにありがたくて、泣いてお礼を言ったこともありました(笑)。あのころを思うと信じられません。

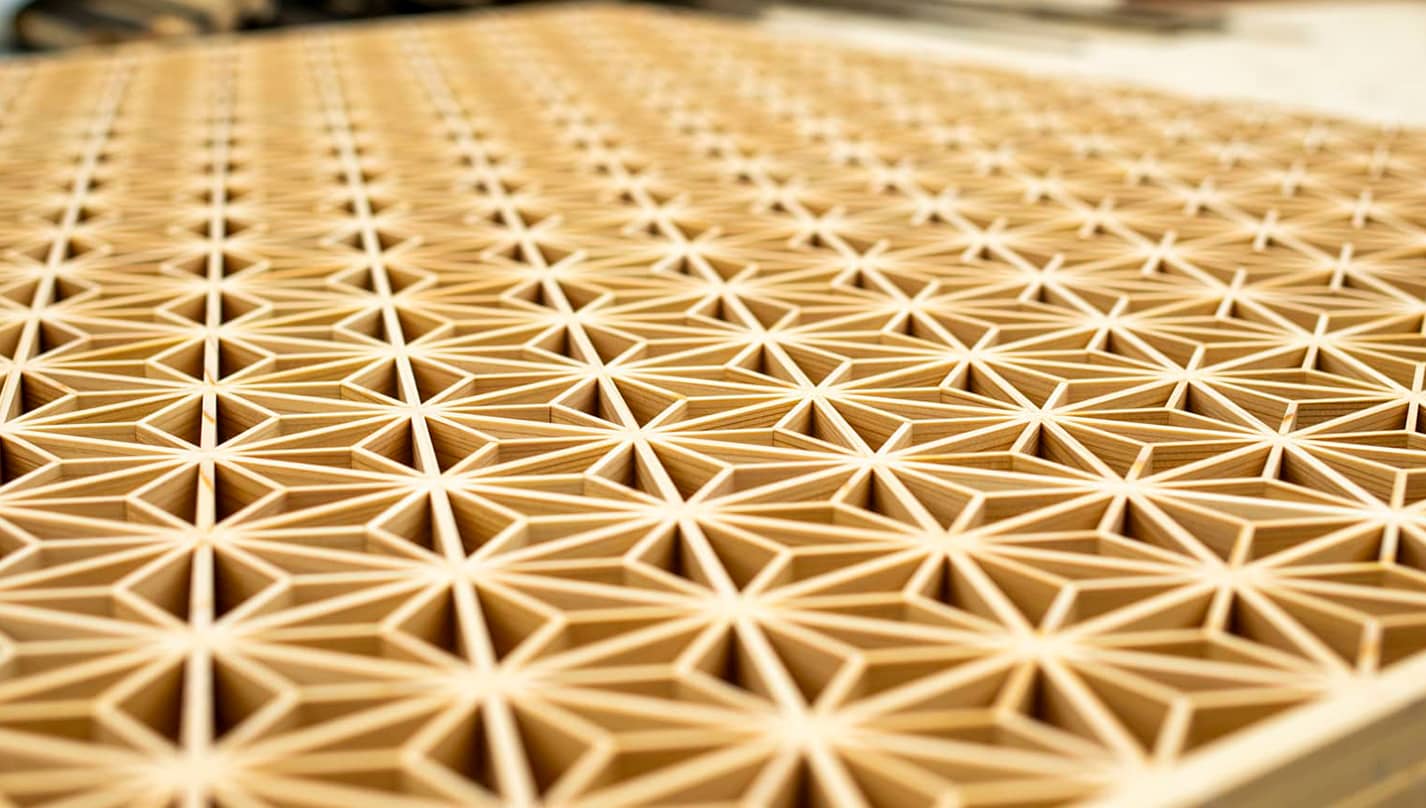

釘など金具は使わずに組む日本伝統の組子細工。多くは古くからの吉祥柄をモチーフにしている。

下手なうちはキツい。

うまくなればこんなおもしろい仕事はない

—職人さんも増えたんですよね。

吉原さん:倍増しましたが、まだ見習いが多いです。2015年から採用し始めて、職人も、若い未経験者ばかりをいまも育てているところです。

—育成もチャレンジングではないですか。

吉原さん:そうなんですよね。僕のころは怒られ通しが当たり前だったので、自分も最初のころは、熱血指導みたいな感じでした。「こんなんじゃダメだ!」と壊したり、泣かすこともあって、やり方をめぐっては、妻ともずいぶんケンカになりました。いまは、昔とは違うやり方をしないといけないと考えを改めました。

—よく、「筋がいい」というようなことを耳にしますが、そういうのはやはり、あるのでしょうか。

吉原さん:覚えが早い、いわゆるセンスがある人というのはいますね。でも、そういう人のほうが、得意になってミスをしがちだったりします。不器用でもいいんです。うまくなりたいと強く思って、数やる人が結局強いんですよ。僕もそうでした。徹底して鍛錬することです。ノコを挽くにも「真っ直ぐに挽く」のが職人の技術。技術をもたらすのはセンスより鍛錬なんです。「センスが8割」とか、好きなじゃないです。

—とても、説得力があります。

吉原さん:いつも言うんですけど、下手な間はしんどいんですよ。でもやり続けると、「わかる瞬間」というのがあるんですね。それは、うまくいかない理由がわかるということなんですが、これがたまらないんです。積み重ねて、うまくなればなるほど、おもしろくなっていきます。熟練の域になれば、ひとりで一から製品にする、できていく様を見るおもしろさが味わえて、その過程にある美しささえも味わえる。こんなおもしろい仕事はないですよ。

—いまちょっと、感動しています。こんなおもしろい仕事はないですか。

吉原さん:それはそれは楽しいですから。まぁ、いい仕事です。大変ではありますけどね、たくさん儲けてお金いっぱい欲しいですけど、じゃあそれで何買うかと言われれば、そう欲しいものはないし、遊ぶといっても、仕事しているほうが輝けるように感じるんですよ。

—吉原さんは、このお仕事に幻滅したことはないですか。

吉原さん:ないですね。売れないのが辛くて、「こんなものを好きになってしまって」と思ったときはありましたよ。でも、そのときがあったから達成感が倍増したのかもしれません。職人の仕事そのものに幻滅したことは、そもそもないですね。

吉原木工所から臨む景色。手前の、工場と隣接する棚田では先代が米作りをしている。

十年前には想像もしていなかったところに

立っている

—いまはたくさんの注文があると思うのですが、組子の作り方に、伝統技法とは別のあたらしい工夫を加えることもあるのですか。

吉原さん:あたらしい技術は、いっぱいあります。組子職人というのは通常、組子だけを作るんですね。建具に使う場合、本体部分は別の職人が作るのが従来のやり方です。分業なんです。うちの場合はそこを分業せず、取り付けまで一貫して行っているので、それが価値でもあり、うちの職人の大変なところでもあります。一方で、組子の技術だけでは完成しないような特殊なデザインを求められるケースでは、最新の機械を持つ協力会社の技術を取り入れることで、品質面でも価格面でも現実的な提案になると判断すれば、それを選択します。

—最適解を考えながら。

吉原さん:そうですね。機械でできることを機械だけでやるようになってしまうと、その仕事を手でやれなくなって昔のやり方が絶えてしまうので、技術の継承のためにあえて手でやらせることもあります。

—そうかぁ。職人のリーダーとしても、経営者としても、考えることが多いですね。

吉原さん:いまも、製作の前段の、設計図は僕が描きます。職人としての仕事が好きなので、直接にものを作る時間がなくなるのはもどかしいんですよね。ただ、会社はチームですから、僕も僕の立ち位置での役割を果たさなければいけません。作る仕事は、以前は一律に、「(入社して)1年経ったらこれをさせる」「2年経ったら…」と決めてやっていましたが、いまは個々にスキルと課題を把握してもらうようにして、伸ばすべきを伸ばし…、というやり方に変えました。それぞれに得意なことも違いますからね。勉強と努力は無理にやらされてもできない、自らがやる気にならないと。結局そう思ったからです。経営者としても、「わかる瞬間」が何度も訪れていて、それが一番のやりがいになっています。成長する音がすると感じた時期もありましたよ。

—次に目指すことはなんですか。

吉原さん:十年前には想像もしていなかったところにいま立っています。自分のやりたいことで食えるようになって、スタッフにも恵まれて、僕の夢は叶った状態なんですよね。こんなに心身が充実している人もいないんじゃないかと思うくらいですよ。そんな中で、使命としては、継続的に売り先を確保することと、本物の職人をひとりでも多く育てること、「僕よりうまい」と思える人をいかに育てるかです。いまはまだ、キツい思いをしてる駆け出しの職人にも、「自分、うまっ!」ってなる、みんなに「うわ〜っ」って言われる気持ちよさを、味わってほしいですよね。

鳥取出身の中原さんを除き浜田市が地元。2017年入社の石﨑さん(左)は営業事務担当のチームリーダーで、お客さんに「期待以上の感動を届ける」をモットーにしています。2018年入社の岸本さん(右)は経理事務を担当。中原さんは2019年入社の職人で、現在は主任です。中原さんを「年齢からして息子のようだ」と語る岸本さん、入社当初は口数が少なかった彼について、「コミュニケーション能力が格段に上がった」と、石﨑さんと口をそろえます。横で聞きながら苦笑いの中原さんでした。

石﨑さん:大阪からのUターン組です。ここはハローワークで興味を持って、一度車で下見に来たのですが、同じ市内とはいえ「うわっ」と思いました(笑)。家族にも「辺鄙な所」と反対されたくらいです。吉原木工所は、話し合ってひとつのものを作る“チーム”です。「この会社のものを買いたい、買ってよかった」と言ってもらえるよう、お客さまと作り手との間で、円滑に段取る役割を担うべく努めています。

中原さん:小学校のときに組子の特集をテレビで見て、やってみたいと思いました。取り上げられていたのは吉原社長の親方の会社で、地元の人しか採用していなかったんです。「島根に弟子がやってる会社がある」と、ここを紹介してくれて、高校卒業後に入社しました。職人の仕事は実際にやってみても楽しくて、選んでよかったと思っています。お客さまに求められる以上のものを作り上げられるよう努力しています。

岸本さん:前職時代から知っていた吉原社長に声をかけてもらい、社長の人柄と仕事に対する思いに惹かれて入社を決めたのですが、そのときの印象はいまも変わりません。吉原木工所の素晴らしいところを尋ねられたら「社長」と答えます!若いスタッフが多くて、あちらには口うるさいと思われているでしょうが、エネルギーをもらっています。でも、社内で競ってみたら、腕相撲では若い人に負けませんでした(笑)。

編集後記

仕事への充実感をお友だちに話したら、「大半の人は、週末が来るのだけを楽しみに仕事をしてる」と言われて驚いたという吉原さん。お父さまの職人人生に憧れるとおっしゃいましたが、ご自身のそれも、十分に憧れられるに値するもののようです。組子も、組子のある空間も、ため息がでるほどに美しく、取り入れられるような暮らしをしていない自分が残念。これからさらに、世界中に、この美しい、光と影の空間を創り出していく、その一翼を、吉原木工所は担うのでしょうね。(初めてお邪魔したくせになんですが)なんだか誇らしくも感じました。こんなに洗練されたものを作る人の原点が、「一生懸命に働く両親の姿」だということ、山あいの、一度は土砂で流された工場だったことを、これを読んだ人は知っています。書き手が情緒的で恐縮ですが、みなさん、覚えておいてくださいね。(2024年2月取材)