メトロ劇場

福井市の中心部、レトロなビルの4階にあるミニシアター。開館は映画館が隆盛を迎えていた1950年。現在の経営者の曽祖父が買取り、その孫が70年代初頭より運営に参画、2016年に亡くなるまで守り続けた劇場です。洋画の封切館から名画座を経て、1990年代からは作家性の高い作品を中心に上映するミニシアターに。その間、一部ピンク映画を上映した時期もあったのだとか。父の後を継いだ4代目館主とその姉の支配人は共に首都圏在住で、会社員を続けながら毎月数日福井入りして、劇場を存続させています。市民参加が身上。コロナ禍に音響設備の刷新を目的に実施したクラウドファンディングでは、400名を超える支援者により380万円以上を達成しました。

キラリと光る会社第29回は、メトロ劇場館主の根岸輝尚さんと、支配人の根岸佳代さんにお話をお聞きしました。

「娶(めと)ろう」転じてメトロ!?

—70年の歴史を誇る映画館ですね。

輝尚さん:昔はこのあたりに映画館が5館並んでいたんですよ。2019年に99年で幕を閉じたところがあって、いまはうちだけです。だから意地もありますね。

—福井の人は映画好きだったんですか?

輝尚さん:映画好きの人が多いかはわかりませんが、人口一人当たりのスクリーンの数が日本で一番多いときもあったようです。

—そうなんですか。知られざる県民性かもしれませんね。先代のお父さまは、やはり映画が好きで?

輝尚さん:最初は、特段そういうわけでもなかったみたいです。

佳代さん:事業家だった曽祖父が、娯楽といえば映画で儲かった時代に買い取って、ファミリービジネスの一つとして始めたんです。メトロ劇場で働き始めたころの父は、それほど思い入れはなかったんじゃないかしら。運営を任せていた当時の支配人は現在90代後半で名誉支配人なのですが、その方が高齢になってきたことで、父が番組編成に関わらざるをえなくなったんですね。次第に映画に詳しくなって、ミニシアターブームが地方に波及して、メトロ劇場の形態を変えた2000年代初めくらいには、ハマっていたように思います。

—そうか、では最初は、あくまで仕事いうか、ビジネスで。

輝尚さん:このビルは70年代初めに建て直されてるんですね。父はそのタイミングで、専務として劇場の運営に関わるようになりました。ビルの名前はいまも「メトロ会館」ですけど、当時階下には「サウナメトロ」という、まだ流行っていたサウナもありました。

—へー、そうだったんですね。サウナも。ところでどうして「メトロ」なんですか?

佳代さん:それが、定かではないのですが有力な説として、曽祖父が、事業を成功させ家を繁栄させるには、「いい嫁を娶(めと)ることが大事」だからと、「娶ろう」転じてメトロという(笑)。

—ええぇー、予想だにできない由来(笑)!ロゴと相まって、なんとも味のある名前だと思っていましたが、本当だったら、まさかの、ですね。

佳代さん:ですよね。

姉と弟で、支配人と館主を務める根岸佳代さんと根岸輝尚さん。日々の業務を担うのは地元のアルバイトの方々で、やはり映画や劇場のファンが多い様子。

映写室、ピンク映画、一人ヤマトごっこ

—家業が映画館ですから、お二人は、“映画館の子ども”だったわけですよね?

佳代さん:そうです!

輝尚さん:はい。

—映画館の子どもならではの思い出はありますか?

佳代さん:ありますあります!小さいときから遊び場でしたから。でもちょろちょろしてると、お客さんの邪魔にならないよう言われますよね。なので、映写室に行ったりして。

—リアル『ニューシネマパラダイス』の世界じゃないですか!

佳代さん:そうですよー。トトみたく、映写室の小窓から客席を覗いたりしてましたから!

—映画好きとしては、ちょっと胸が高鳴ってきました…。

佳代さん:あと、うちは一日の中で何回かピンク映画を上映していた時期があったので、そのときはミノムシみたくカーテンにくるまりながら、こっそりと。

—見た。

佳代さん:見つかると叱られるので、こっそり(笑)。幼稚園のころ?

輝尚さん:小学生のころじゃない?見てはイケナイものだとはわかってたけれど、明確に見たくて見たことだけは覚えているから(笑)。

佳代さん:隠れたところで見つかりますよね。父に夕食時に、「しょうがないね、君たちはエッチだから」なんて言われたのも覚えてます。

輝尚さん:記憶としては、一番強く残ってますね。

—やっぱり。

輝尚さん:はい。

佳代さん:名画もいっぱい観ましたよ。字幕も読めないし、まだストーリーを理解できる年齢じゃなかったんですけど、父が「観たかったら観てもいい」と言っていたので、『ベンハー』とか『アラビアのロレンス』とか。『時計じかけのオレンジ』なんて、わかるわけもないけど、観ましたね。それから、アニメはやっぱり好きでした。『宇宙戦艦ヤマト』はセリフを丸暗記して、一人ヤマトごっこしてました。

輝尚さん:姉がそれをしていたのは覚えてます(笑)。

メトロ劇場の映写室。デジタルに置き換わったいまでは珍しくなった、フィルム上映も可能。

「こういう場所をなくしちゃいけない」と、

いまは思う

—すごいですね。まさに映画館の子どもですね!そうやって育って、大人になってトトのように映画関係の仕事に就きたいなどとは思わなかったのですか。

佳代さん:私は新聞社、館主は証券会社のSE、うちは4人きょうだいですが、映画関連の道に進んだ者はいませんね。

輝尚さん:僕なんか、姉と一緒にここをやるようになって、やっと映画を観始めたくらいで…。携わる前は観る作品も、いわゆる映画好きの人のそれではなく、いたって普通のというか。

佳代さん:どちらも大学進学で上京したんですけど、たまにこの人を映画に誘っても、「えー、お金出してくれるの?」なんて言われましたから。

輝尚さん:映画はタダで観るものだと思って育ったので、「なんでわざわざお金出して観ないといけないの?」という感じで。

—それは、漁師さんの子どもの「魚を買うなんて」と同じ…!

佳代さん:あはは、そう、それです。

—メトロ劇場は福井の地で頑張る貴重なミニシアターで、お二人はここを守っているわけですが、福井に対する思いはいかがですか。

輝尚さん:正直、以前は特別な思いはなかったですね。頻繁に帰省するほうでもなかったですし、ここを継ぐものと想像したこともなかったのですが、館主になったいまは、福井以上に、この映画館に通ってくれる人たちに強い思い入れがあります。

佳代さん:都会に住んでみると、こっちは和むなぁと感じて、私はちょくちょく帰省してて、それなりの愛着はありました。でも、この仕事を始めたら、見える景色が違ってきて、年齢もあるのでしょうね、お客さんと福井に何かできることを探すようになった。

—館主の輝尚さんは、継ぐと想像したことがなかったとおっしゃいましたが、支配人の佳代さんはどうでしたか?

佳代さん:父がまだ生きてたらやらなかったでしょうね。これでは食べていけないとわかっていたので、父も私たちに継げとは一言も言いませんでしたしね。でも、ここがなくなるのは嫌でしたよ。父にも「絶対続けるべき」と言ってました。なくなってしまったら、私にとってのアイデンティティのような場所が失われて、福井に帰って来る理由もなくなる気がしたんです。それに、父の生きがいだろうって思ってましたからね。お客さんと話している父は楽しそうでした。

輝尚さん:僕は以前は、「無理して続けることないんじゃない?」くらいな感じでした。でもここのお客さんが、温かいんですよ。イベントをやるといえば、関連するポスターや切り抜き持って来てくれたり、ボランティアしてくれたり。1回の鑑賞でスタンプ1個、6回で1回無料になるメトロカードというのがあるのですけど、200枚持ってるすごい常連さんもいるんですよ。いまは、こういう場所をなくしちゃいけないと思っています。

—あぁ、いいなぁ。いいですね。メトロ劇場さんは、市民の参加を求めて、市民にその場を開放する映画館、ですもんね。

輝尚さん:父のときから、そこは積極的でした。

—2016年にお父さまがお亡くなりになってからは、おふたりが経営者としてやっているんですよね。

輝尚さん:僕はWebサイトとか、音響とか、ハード面をメンテナンスして、上映する作品選びなどのソフト面は姉が一手に担っています。二人とも会社勤めをしながら、首都圏からの通いなので、最初はすごく大変でした。

—そうですよね。作品選びは特に、時間のやりくりが大変じゃないですか?

佳代さん:そうなんです。特に忙しいときには。年間200本、300本と仕事のために観なくてはいけないとなると、好きな映画も嫌いになりそうでした(笑)。

二人掛け、三人掛けのシートもある。

事務所には、お二人の曽祖父、長兵衛さんの記事が保管されていた。

ミニシアターだからこその可能性を信じて

—お父さまの代のときに、作品選びに関わったことはありましたか?

佳代さん:学生のころは、父に都内での試写会に送り込まれて、レポートを書かされました。これが割に合わないアルバイトで、というのも、「ただの感想文じゃ参考にならない!」なんて言うんですよ。そんなこと言われてもね(笑)。そのあとも、私が自分で観て、話題になったり気に入った作品を薦めることはよくありました。父は頑固だったので、そうすんなり聞き入れてはくれませんでしたけど、何本かは採用されて、上映されたはずです。

—現在は一手に担っているのですもんね。

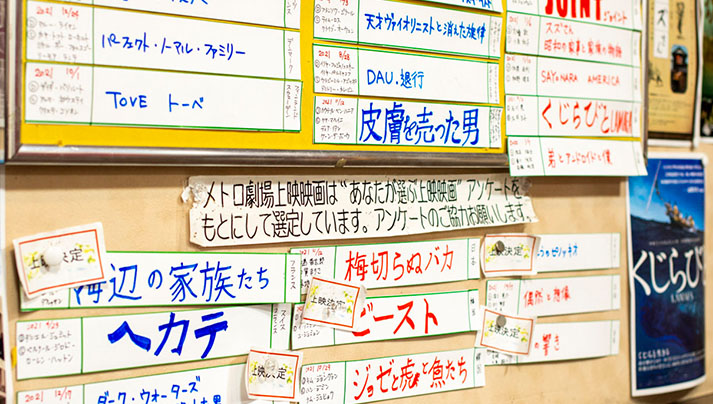

佳代さん:うちはお客さんからのリクエストを反映させるので、それをとりまとめながら、最終的には私が決めています。

—そうか、市民参加ですもんね。そこは、観る側にも運営側にも魅力なんじゃないですか?

佳代さん:そうなんですよ。大型のシネコンって、個性を出しづらいじゃないですか。その点、ミニシアターはやりようがあるんじゃないかと思うんです。自由なイベントを通してここからいろんな発信ができるし、えらそうに言うわけじゃないですけど、地域の新たなつながりもつくっていけるかもしれない。人との距離が近いからこその、可能性があると思うんです。

—そう思いますし、そうあってほしいです。コロナで全国のミニシアターが大変だってなって、ずっと胸がざわざわしてました。こちらも大変でしたよね?

輝尚さん:父が亡くなったあとの2年間は必死でやってきたので、実は僕は、コロナで一休みできた感じがありました。その間、考える時間を持てたというか。

佳代さん:休館せざるをえなかったときは、ガックリ意気消沈。ちょうど(アカデミー賞で作品賞などを受賞して話題になった)『パラサイト 半地下の家族』を上映できて、初めてのお客さんも多く足を運んでくれた直後、もうひと波起こそうと意気込んでいた矢先の休館です。先行きも見えない中、映画について考えたくない時期もありました。でも打ち手を考えるしかないので、苦しい中でも映画会社の人と話したり、他の映画館の関係者と会ったり、ネット以外でも情報収集してアンテナはたたまなかった。「こども映画教室」に出会えて実施することになったし、クラウドファンディングにも挑戦して目標を上回る支援をいただけて、悪いことばかりではなかったです。

—コロナもですが、この映画館を継ぐことになって、お二人の人生も変わりましたよね。

輝尚さん:そうですね。何もかも初めてだったので、映画監督さんとかに接すると、「こんな魅力的な人がいるのか!」と感激したりして。ふだんの仕事では得られない出会いがあります。

佳代さん:私も、映画人はもちろん、メトロのファンだと言ってくれるお客さま、メトロと何かしたい、福井をなんとか活性化したいと動いている多方面の人々とか、ここでなくてはつながることのできなかった人たちと出会えるようになってうれしいです。ときどき忙しすぎてパンク。館主やスタッフに迷惑をかけたり、根を上げそうにもなりますが、自分の選んだ作品を観てお客さまに満足してもらえること自体、何よりのご褒美、喜びですね。

—ごきょうだいで、素敵です。まだまだチャレンジは続きそうですね。

佳代さん:はい、まだまだ。特に若い人に向けてやっていく必要があると思ってます。こども映画教室もそうですが、若い世代にミニシアターを体験してもらうことに、もっともっと力を入れていくつもりです。

上映を検討中の作品を壁に張って、来場者からのアンケ―トを募る、メトロ劇場名物「アンケートシステム」。参加型の映画館の核を成す取り組み。

来場者に、自由に感想を書いてもらうノートです。長年ファイルしてあり、誰でも手に取って、閲覧もできます。古いものを開くと、インターネットのない、当然、口コミサイトも存在しない時代に、当時上映していた映画の、思い思いの感想が連なっています。熱心な映画ファンなのでしょう、まるで日記のように、同じ人と思われる字で頻繁に綴られているものも見られます。これは、上映作選びの指針となる「アンケートシステム」と並んで、メトロ劇場の宝ですね。

編集後記

みつばち社のえいが部部長・みつばち1号は、コロナでペースが落ちる前、年間100本以上を劇場で鑑賞してました。映画と同じくらい、映画館が好きです。学生時代から映画館でバイトをしていたという俳優の片桐はいりさんは、いまも好んで、ときどき映画館で働いていらっしゃるそうです(無償)。実際、普通にスタッフとして働く様子を何度かお見かけしています。いつか読んだ記事には、映画館で働くのは片桐さんにとって特別なことではなく、行きつけの喫茶店に出かけるのと同じ感覚だとありました。余計にファンになりました。映画の思い出はいつも、映画館とセットです。でもいくつかはもう、なくなってしまいました。取材前、メトロ劇場で映画を観ました。念願のメトロ劇場での鑑賞もまた、思い出となりました。映画館という場所が永遠に続いてほしいです。(2021年12月取材)