齋栄織物株式会社

古来から養蚕・機織業が盛んな福島県伊達郡川俣町で生まれ、東洋一とも謳われた川俣シルク。1952年に川俣町で創業した齋栄織物は、高度な技術を要する先染め織物※を得意とする絹織物のメーカー。現在の看板製品は、世界一薄く軽いシルク「フェアリー・フェザー」。古くから伝わる和装の織物技術をベースに研究を重ねて完成させ、2012年に、ものづくり日本大賞 伝統技術部門「内閣総理大臣賞」、そして「グッドデザイン賞」を受賞。あのジョルジオ・アルマーニでも採用されています。最盛期の十分の一ともいわれる産業、震災と原発事故で苦境に立たされた地域で、「SILK INNOVATION」を掲げ、奮闘を続けています。

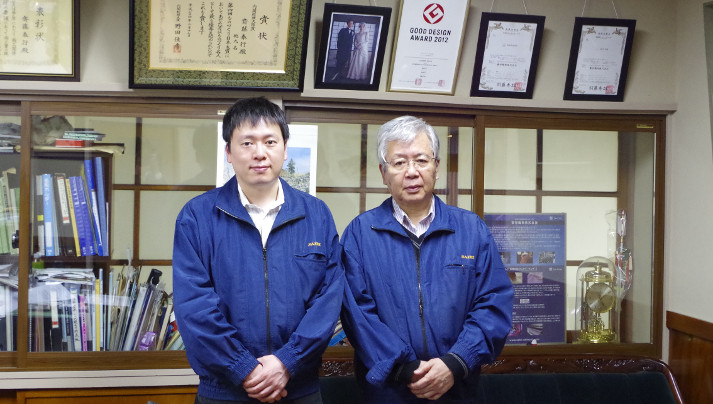

キラリと光る会社第5回は、齋栄織物の齋藤泰行社長にお話をお聞きしました。

※ 染めた色糸で織る織物。反対に、織ってから生地を染めるのが後染め。

世界一薄いシルクは、

幻想的な光沢の「妖精の羽」

—「フェアリー・フェザー(妖精の羽)」は、ウエディングドレス用に軽いシルクを開発したいとの思いが、大きなきっかけになっているそうですね。

齋藤社長:ウエディングドレスは重いんですよ。だいたい10kgはありますからね。30年来のおつき合いをさせてもらっている著名なブライダルファッションデザイナーの桂由美さんが、あるときおっしゃった。「晴れの舞台なのに、(ドレスの重みで)花嫁さんが疲れてかわいそう。軽やかにダンスができるくらいだったらいいのに」と。その言葉をヒントに、4年かけて開発しました。

—その、ダンスができるくらい軽いドレスが、桂由美さんのコレクションで2012年12月に発表されていますね。

齋藤社長:重さ600gのドレスですよ。

—10kgと600gでは、ちょっとやそっとの違いではないですね!それは確かに、フェアリー・フェザー」の名にぴったりです。

齋藤社長:最も細い糸を吐く蚕からつくり出した糸を使っていて、これが人間の髪の毛の約6分の1の細さなんです。フェアリー・フェザーは、その極細の糸に、私たちのお家芸ともいえる先染めを施したことで、オーロラのような光沢を持っています。透明感のある美しさも、妖精の羽と名づけたゆえんです。

フェアリー・フェザー。幻想的なまでの透明感と軽やかさは、まさに妖精の羽。

シルクは、

さまざまなシーンで活躍する多才な素材

—フェアリー・フェザーは賞も獲得されているし、アルマーニでも採用になったという、まさに齋栄織物の顔となる製品ですね。

齋藤社長:はい。お陰さまで広く知ってもらえる製品になりました。でも、一般の人にはなかなかピンとこないかもしれませんが、私たちが製造するもののうち、今も3分の1が工業製品です。

—シルクの工業製品。

齋藤社長:シルクという素材は、人体にやさしいだけではなく、化学繊維のように熱によって溶けたようにならないことや、土に還りやすい特性から、今もって優位性を持つシーンが多く、さまざまなところで使われているのです。医療用もありますし、印刷や、音響機器に使われていたり、パラシュートの生地にも。意外なところでは、光ファイバー。あれは化学繊維ですが、ジョイント部分はシルクですよ。

—それは知られていませんね。

齋藤社長:いまもたくさんの用途に用いられているシルクですけれど、まだまだ潜在的な可能性を秘めた素材だと思っています。うちは長年、工業製品を供給してきて、会社の売り上げを支える大切な柱ではありますが、フェアリー・フェザーのような象徴的なものは、会社のアイデンティティになりますよね。ここ、川俣町から、世界一のものづくりを発信できるのですから、社員のモチベーションも上がりますし。これからもシルクの可能性を追求して、私たちのアイデンティティになるようなものを生み出してゆきたいです。

川俣シルクの伝統を守りながら、新しいものづくりに挑戦する会社を牽引する齋藤社長。

「SILK INNOVATION」で、

ストーリーを語れるものづくり

—世界一のものづくりに取り組み、実際に、働く方のモチベーションは上がりましたか。

齋藤社長:いやぁ、それはそうですよ。会社としても、もちろん川俣シルクも、歴史があるとはいえ、それだけではさみしいものです。「では、いまのお宅の特徴は?」と聞かれたときに、胸を張って言えるようなものがあるとないとでは違いますよね。ストーリーを語れるものづくりには、それだけ価値があると思うのです。

—「SILK INNOVATION」を謳っていますものね。齋藤社長ご自身にも、新しいことに挑戦する意欲があふれているようにお見受けします。

齋藤社長:自分で言うのもなんですが、70歳になったって、モチベーションは高いですよ。朝6時半に出てきて夕方6時まで会社にいる。これ以上できないとなったら人生終わりだと思ってますから。病院で調べると、そんなに健康体ではないらしいのですが、元気ですよ。お金がない分、常に緊張感があるからじゃないですかね(笑)。

—なるほど、緊張感が…(笑)。

齋藤社長:チャレンジの連続ですもん。うちはシルクの可能性は追い続けますが、既存のものは追っかけない。新しい高付加価値を見いだしてゆかないと生き残れませんからね。

—フェアリー・フェザーのあと、会社のアイデンティティになるようなものとして、あらたに手がけているものはありますか?

齋藤社長:弾性の化学繊維を入れずにシルクだけで織る、ストレッチ性のある素材の開発に着手しています。これを洗濯機で洗えるところまでをめざしています。糸を撚る(よる)技術と、織り方の技術と、両方が必要。試作はできているのですが、工業製品として、機械で量産できないと意味がない。芸術品ではないので日常使いができるものにしたいのですよ。そういうところが私たちの「SILK INNOVATION」なんです。

—「SILK INNOVATION」で、ストーリーを語れるものづくりですね。

齋藤社長:そうですね。ファッションとしてもですが、シルクの人体にやさしい特性を活かして、いつか医療の分野で活躍する素材にできないかと考えています。

機械に設置するまでの準備など、人の手による仕事も多い。熟練の手技は見事。

震災を機に高まった使命感。

そして、「こころを持って交流すること」

—東日本大震災ではこの地域も大変だったと思いますが、あの震災を経ての変化はありますか。

齋藤社長:一人では生きられないということが、身にしみてわかりました。震災前は、自分が頑張ればなんとかなると考えるほうでしたが、あのときばかりは、どうにもならなかった。あの日、この辺りは震度6強で、一瞬にして停電したんですね。ちょうどものすごく忙しい時期でした。うちしかつくっていなくて、代替のきかない製品もありましたから、なんとしてでも納めないとと思い、必死でした。あんなときですからね、お客さんのほうも、早くしろとは言いませんけれど、納期遅れはほぼ出しませんでした。

—あの状況で…。

齋藤社長:311が金曜。動く機械から動かし始め、月曜から稼働を始めました。もう無我夢中です。ただ、取引先から同業者から、ほんの少ししか関わりがなくても、とにかくみんながなんらかの支援をしてくれたんです。水、食料、燃料。どれだけありがたかったことか。当時おつき合いを始めたばかりの、イタリアのアルマーニ社からも、ご支援いただきました。

—そうでしたか。

齋藤社長:私は“使命感”という言葉が好きなのですが、震災以降は、よりいっそう、使命感を考えるようになりました。命を持って生まれて、生かされている者としての使命感。そして、こだわるべきところは、こだわらないといけないということ。こころを持って交流してゆかなくては。

—こころを持って交流。

齋藤社長:誰もがつながりの中で生きています。仕事もそう。どんな仕事だって同じだし、日々のことにも、次世代のことにも言えることです。自分たちの仕事によって、誰かがしわ寄せを受けて苦労するようなことはしてはいけない。「きれいな仕事」をすることです。職場の中でも、あとの人がやりやすいように配慮するのが基本ですよね。何事も、こころを持ってです。

ガシャーンガシャーンと機械音が響き渡る。齋藤栄太常務(齋藤社長の息子さん)は、子どもの頃、ここを遊び場にしてよく叱られたそう。

左はこれからの齋栄織物を担う常務の栄太さん。齋栄織物のみなさんは、静かな情熱を感じる方々でした。

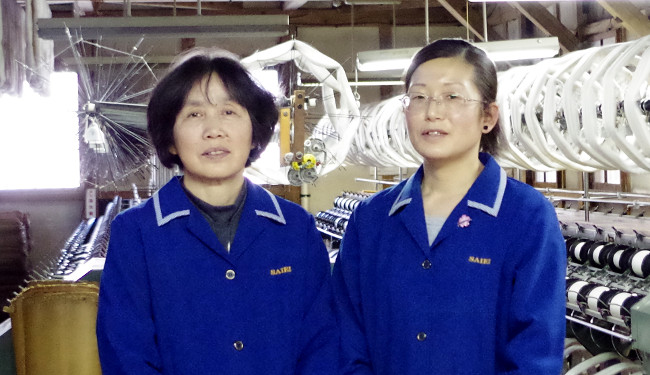

「今まで培ってきた技術と、それを継承してきた人たち」が、会社の一番の財産だと齋藤社長は言いました。機械化しても、かなりの部分を人の手に頼る仕事。全員がじまんの人だそうですが、ここでは、ずっと支えてきた佐藤さん(左)、これからを担う岡部さん(右)の女性おふたりをご紹介。

佐藤さん:齋栄織物で働き始めて45年になります。縦糸の成形を担当しています。この仕事は根気強さがないと務まりません。休みもあるかないかくらいの時代も経験し、ひたすら一生懸命にやっていました。ずっと同じものをつくっていた昔と違って、いまは会社が新しいものにも挑戦するようになりました。見本も手本もなくてとても大変です。胃が痛くなることもあります。でもその分、できたときの喜びも大きいです。フェアリー・フェザーのドレスを見たときの感激は忘れられません。だから、新しいことに取り組むことを、いまは楽しいと思っています。

岡部さん:2008年に入社して機織りを担当しています。入社当時は、やることすべて、見ることすべてが未知の世界でした。助け合い支え合う社風で、先輩たちがみんな親身でやさしかったから、頑張ってくることができました。とはいえ、うまくできなくて家に帰ってからも凹む日はいまもあります。フェアリー・フェザーで、ものづくり日本大賞の内閣総理大臣賞をとったとき、娘の学校の先生が教室で賞についてお話しされたそうです。娘が「お母さんが織った」と伝えると、先生に「すごい!」と言われたと聞かされたときは嬉しかったです。

編集後記

齋藤社長からは自らを「震災前は、自分が頑張ればなんとかなると考えるほう」だったとおっしゃいましたが、実際、できることはなんでも自分でするんだそうです。家庭でもそうで、取材の前日も、かぼちゃのスープをつくって、アイロンをかけたとか。お父様がそうだったので、当たり前として育ったといいます。時代を考えると、希少な男性です。

「じまんの人」の女性おふたりは、どちらも寡黙で、インタビュアー泣かせでしたが(笑)、やっと出てくる言葉の端々に、素朴なお人柄と、粘り強く真面目なお仕事ぶりがうかがえました。それがとても、「東北の人」を思わせました。

岡部さんは、原発事故で避難を強いられた隣町、飯舘村のご出身だと聞きました。私は、飯舘村の“までいな暮らし”に憧れていたことや、震災後に、村や、仮設住宅を訪ねたことがあることを、なんとなく言えませんでした。東京に住まう人間として、どこか気後れしてしまう。取材を終え、「あぁ、また、いい会社を知りましたねぇ」と、しみじみ話しながら、美しく咲き誇る満開の桜に目を奪われながら、それでも複雑な思いで、福島をあとにしました。(2014年4月取材)